やはり 現場訪問の近郊に 見つけました。

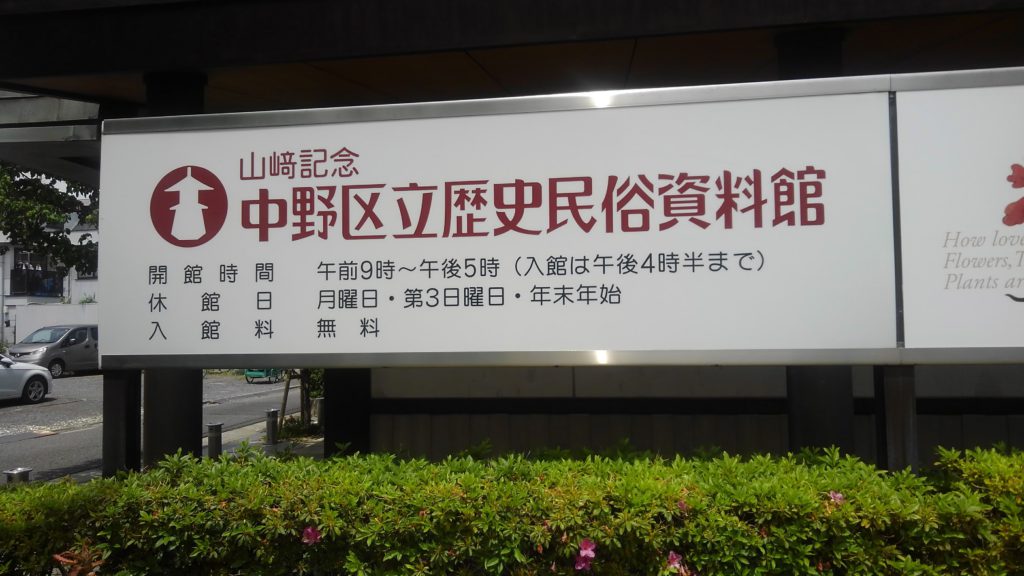

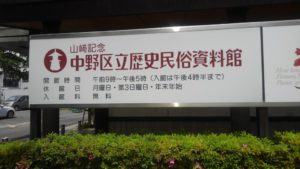

中野区の歴史民俗資料館

まさに 灯台下暗し

人影がいない 道から奥に其の建物が

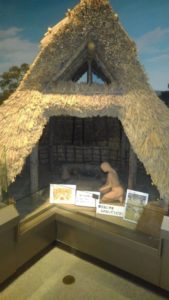

中野区での1万年以上の縄文時代から弥生時代の人々の

本当に古代の人も自然の中で 自然を敬い お互いに協力して

生活していたんですね

当時の名主の墓標

これは江戸時代の中野区の町並みの様子

馬、ひとが往来

賑やかに 中野と江戸を人々が野菜などを運んでいた。

当時 中野にも寺院仏閣が有り この様な3重の塔が

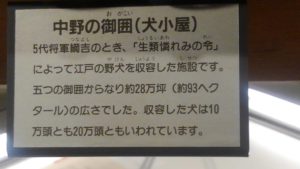

そして 犬公方で有名な5大将軍綱吉の時代に

28万坪にお犬様を収容する場所が 中野区

お犬様を運ぶための籠です。

いまで言えばタクシーに乗せられて移動

人よりお犬様の時代でした。

当然 綱吉が亡くなると お犬様の時代は消えた。

本当に何を考えて この様な命令をだしたかわかりません

明治から大正時代の住居の様子が再現

なんとなく小生の子供時代に浮かぶ家の中

食事をするときは へやの壁に立てかけていたちゃぶ台をだし

足を広げて へやの真ん中に

父親 母親 近所のひとの顔がちゃぶ台を囲みながら見えます。

釜ですね

当時の 食器

どっかりとした木造住宅

一本一本 木材と向かい合い 木材の声を聞きながら

作り上げる住い。

大工と材木の共同作品

感動しますね