今年も 届きました。

友人から 何十年も松茸を頂いてます。

友は 岩手出身で 山を村人と共同で管理

そして 山々の木々の中を探し 見つけた 松茸

ありがたいことですね

今年も 友の顔を思い出しながら 松茸を頂きましたが

小生は夫婦2人の生活ですので お世話になった人々へ

おすそ分けです。

喜んだ顔が見えます。

自分で汗をかき、苦労して 手に入れた天然の名産を

このように傷まないように入れて送ってくれる友の

心が見えます。

Just another WordPress site

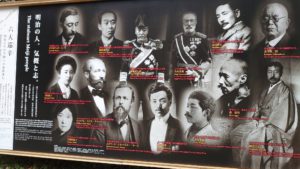

あれっ

上官殿は 何をしてるのかな

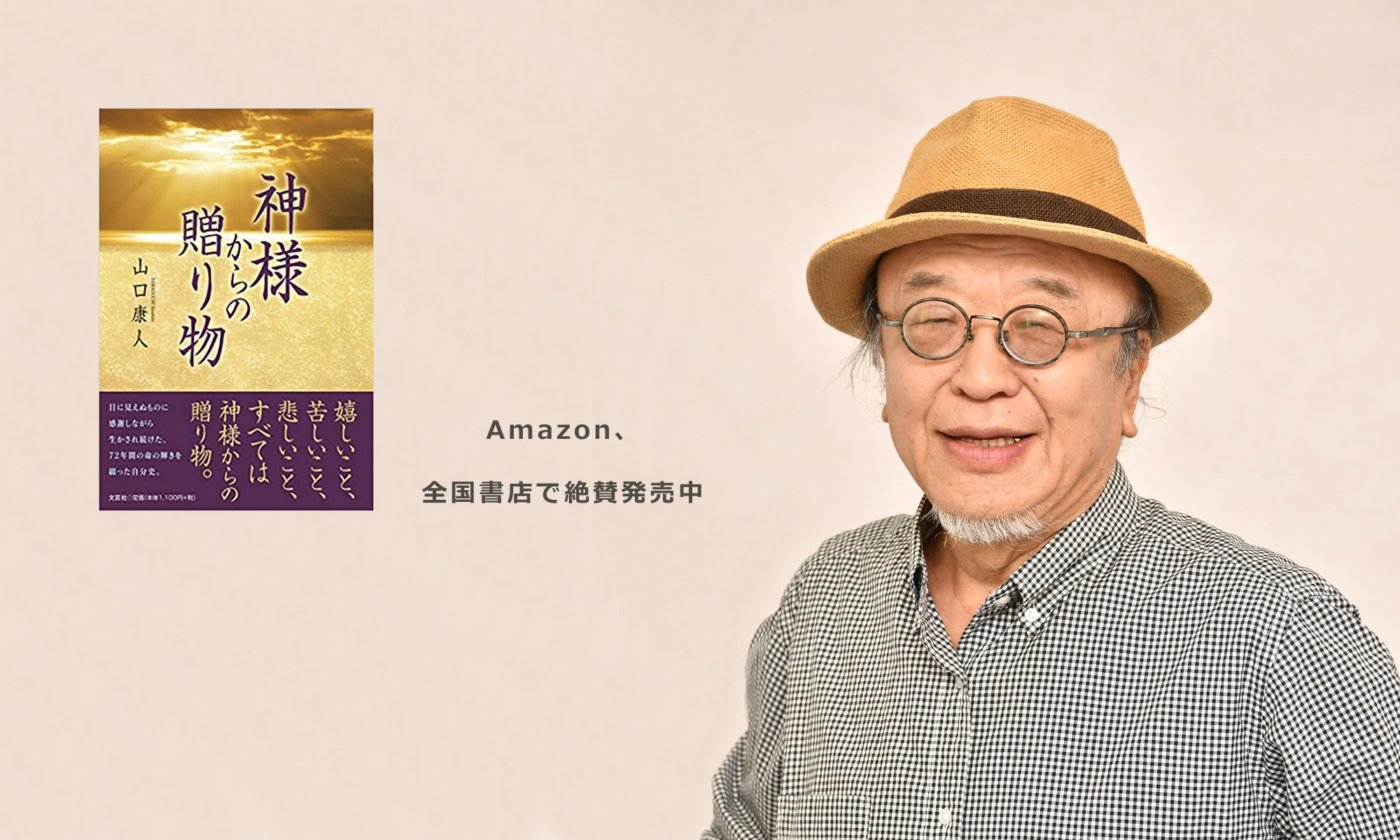

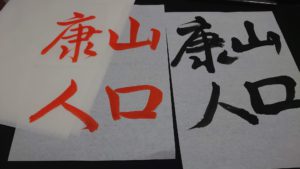

小生の初出版で 読者から なんと サインをお願いされることがあり、その時の字の下手なこと、思わず 手が震えたことが

あり、 熟年は 大志を抱けとばかり 60年ぶりに

書道の教室に

当然、小生だけでは トラブルが起きることが心配で 同席してくれます。

神楽坂で見つけた教室で勉強中

上官は小筆、小生は 大筆で

偶然にも 先生は 小生の大学の後輩でした。

わがままな小生に 優しく 指導してくれます。

お手本の赤文字は先生

初めてにしては まああ まああ ですか

初めてにしては まああ まああ ですか

70の手習い、 墨で書く書道

なんとなく、頑張れるぞ

次の出版には 上手なサインをしましょう

お楽しみに

原宿駅

明治神宮 100周年鎮座への参拝の帰り

原宿に

両側はいかにも、今流行りの素敵なお店が

あれっ ここに 6階建ての建物が合ったはず

明治通りと原宿通りの交差点のビルが解体

実は 40年前弱 おしやれなお店があり

実は 40年前弱 おしやれなお店があり

当時 学校卒業してまもなく 何でも 挑戦とばかり

サラリーマンをやめ 独立

そして ビルで見つけたお店に 飛び込み営業

商品は 全国放浪旅した時 能登半島で見つけた民芸品

縄で作った肩から下げられる バッグを農家のおばちゃんに作ってもらい 東京のお店に飛び込み営業

1日40件ほど わけも分からず ただ ただ 熱い情熱で

何かを信じて 、、、、、、

そのビルが解体で消えて それと同時に 昔の自分を思い出し

懐かしさを感じました。

昔の原宿駅は 新しい駅の隣にそのままの姿で

なんと 今年は 明治神宮鎮座100年

気がつきませんでした。

早速 でかけました。

原宿方面ではなく 西方面からの入口ですが

びっくり なんと 芸術家と共同で

神宮の森で 作品を公開 なんでトラのかは?

長い参道を歩けば ようやく 本殿に

長い参道を歩けば ようやく 本殿に

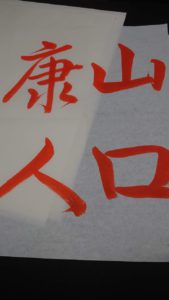

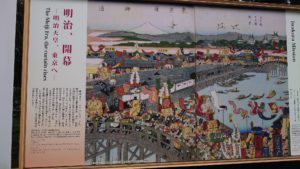

明治神宮の歴史が説明

明治神宮の歴史が説明

江戸時代から いよ、いよ 開国へ

江戸時代から いよ、いよ 開国へ

世界を相手に 活躍する 明治の人々 新たな 時代を迎えて 政府 政治家、経済 国民は

新たな 時代を迎えて 政府 政治家、経済 国民は

どんな気持ちだったでしょうか

荒ぶる魂を国民一体で 新世界に向けて 一致団結で

神々の国として

まさしく 大和の国です

当時の

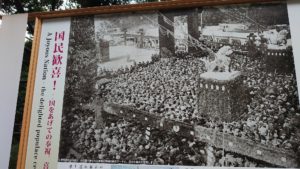

当時の  なんと、神宮を作るため 全国の国民が一致団結して

なんと、神宮を作るため 全国の国民が一致団結して

木材を伐採して 東京へ 国民の皇室への畏敬の気持ちがすごいですね

国民の皇室への畏敬の気持ちがすごいですね

人々の皇室への畏敬から 神宮の建築が

人々の皇室への畏敬から 神宮の建築が

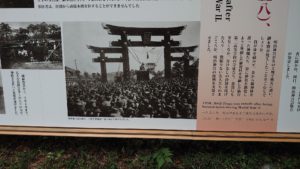

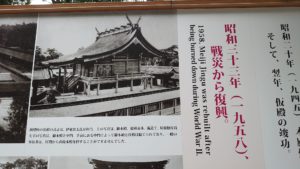

そして 戦後、焼け跡からの 神宮を復興

そして 戦後、焼け跡からの 神宮を復興

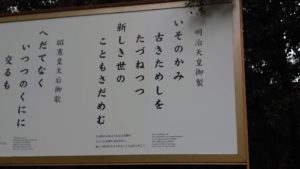

明治天皇が崩御してから 100年

明治天皇のお言葉が

手を合わせて

大江戸線 大門駅で下車

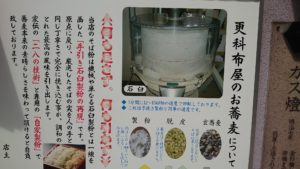

電動石臼と手でお蕎麦の実

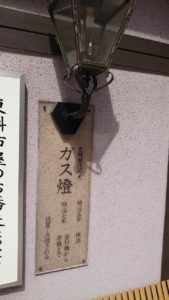

なんと 明治時代のガス灯が残ってます。

なんと 明治時代のガス灯が残ってます。

腹が減っては戦が出来ぬとばかり 熟年男は

腹が減っては戦が出来ぬとばかり 熟年男は

まず 腹ごしらえ

さっぱりした れんこんを天ぷらに

カリカリと口の中で手打ちのうどんと一緒に

美味しかったな

目指す お寺の周りには 由緒ある建築物が健在

目指す お寺の周りには 由緒ある建築物が健在

この門は文化財に指定

この土塀の塗りは 職人の技術が見えます

この土塀の塗りは 職人の技術が見えます

レンガ作りの建物が

レンガ作りの建物が

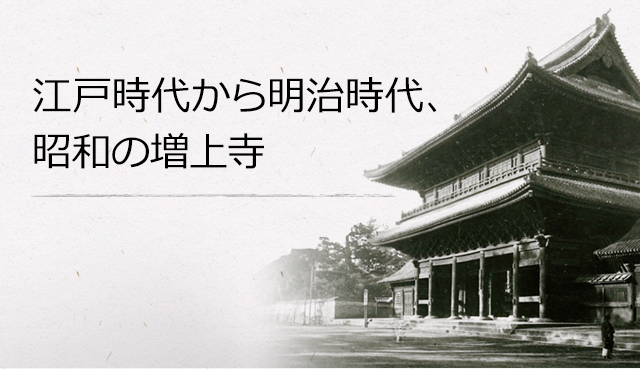

増上寺 徳川家とふk

浄土宗の増上寺

増上寺は、浄土宗の七大本山の一つです。

酉誉聖聰(ゆうよしょうそう)上人によって、江戸貝塚(現在の千代田区平河町付近)の地に、浄土宗正統根本念仏道場として創建されました。

その後、1470(文明2)年には勅願所に任ぜられるなど、増上寺は、関東における浄土宗教学の殿堂として宗門の発展に寄与してきました。

17世紀中頃の増上寺は、広大な寺有地に120以上の堂宇、100軒を越える学寮が甍ぶきの屋根を並べる、とても大きな寺でした。

当時は、3000人以上の学僧のお念仏が、全山に鳴り響いていたと言われています。

苦難の明治期と戦災を乗り越えた増上寺は、昭和49(1974)年に悲願の大殿再建を果たします。

それ以後も、次々と諸堂宇を完成させています。

都会のど真ん中に おまけに 東京タワーの直ぐ側に

さあ スタートだ 友人と二人で見学