20年以来の友人夫婦と

今日は上野都立美術館に

日本の文化の一つ 江戸時代の浮世絵の展来展に

さすが お肉がゴロゴロ

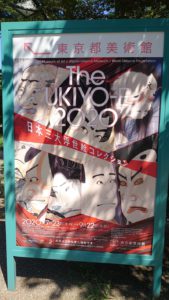

さあ 腹ごしらえが出来たら レッーゴ THE UKIYOE? ?2020のポスタが

THE UKIYOE? ?2020のポスタが

江戸時代にそれぞれの浮世絵の歴史と 画家が

紹介されてる。

数は400展 すごいですな

入り口に まああるい 金属の玉が

入り口に まああるい 金属の玉が

ドカンと

おしても 押しても 無理でした

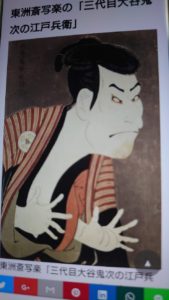

おしても 押しても 無理でした 館内は 写真禁止でしたが

館内は 写真禁止でしたが

ネットで 調べました

浮世絵とは

初めて 町人が文化の担い手となり 浮世の言葉を

浮世絵として 当時の時代を絵師が書き上げた。

最初は墨摺絵から 丹色を使った丹絵 そして植物の塗料を使った紅絵へと変化して いよいよ錦絵と発展

それぞれの時代には 絵師と呼ばれる画家がおり、時代にあわせての作風が人気となった。

美人画、歌舞伎役者 風景など 題材で有名な絵師がいた。

鈴木春信、喜多川歌麿

鈴木春信、喜多川歌麿

東洲斎写楽

東洲斎写楽

歌川広重の東海道五十三次

歌川広重の東海道五十三次

葛飾北斎の富嶽三十六景など など

葛飾北斎の富嶽三十六景など など

今から四〇〇年前にヨーロッパの芸術家に大いなる影響を与える

浮世絵が江戸時代の文化として町民が支えたとは 本当に素晴らしいですね